这是一位归回的先锋,亦是一位柔弱的勇士。他的柔弱在于他也是有着常人的肉身,常经忧患。他的勇敢在于他对圣言的高举,并愿意将自己的一生奉献甚至连自己的生命都不爱惜。

他虽然不是第一位将圣经翻译为其他民族语言的人(在使徒时期中便有上主之灵亲自使用使徒,赐下方言的恩赐来翻译恩惠之福音内容,宣扬于五旬节。后续又有许多古老的译本问世,如:古拉丁译本、科普特译本、亚美尼亚译本、叙利亚译本、哥特译本等),但他是现代掀起圣言翻译为各族语言的先锋。更是将被罗马教会边缘化的信仰核心公告于天下,成为一个火种,不仅在许多当时的人心中,更是不断延绵成了一条教会的归回之路。

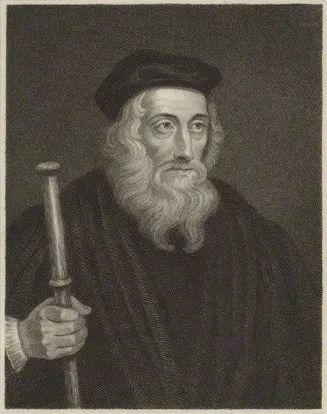

他就是威克里夫。

此篇将引用威克里夫的传记与其一些作品的内容。

出生及背景

一三二四年左右,约翰威克里夫出生于英国约克郡西莱丁一个名为威克里夫的村落。他的家族是庄园的领主,也可谓是显赫。并且还与干特的约翰(John of Gaunt)有家族的关系,甚至威克里夫一段时期的监护人就是干特的约翰。(干特的约翰,贵为兰开斯特公爵,原来是英国帝王之后,是当时英王爱德华三世的儿子)

这位干特的约翰在后期一段时间还成为了威克里夫的战友,虽然最后还是因为利益与威克里夫分道扬镳。

威克里夫的年代,罗马教会已经堕落到极处,她已经失去了起初使徒时期的纯一清洁,成为一个荡妇一般的存在。

这里有必要来简要的描述下当时的罗马教会的具体堕落情景

信仰的偏离

在《罗马书》所展现的罗马教会,是一个榜样。他不仅有着信仰的纯正,也有着信心的超伦,更是充满了爱心。这是一个信望爱充满的教会。

到了威克里夫的年代,罗马教会失去了纯正的信仰,她发明了许多的错误的教训,把信仰的内核都淡化,甚至除去,却把许多传统和无稽之事高举。人要在罗马教会能够遇见上主,真的是太难。

她模糊了得救的道理,也绝对化了教会的概念(即把大公教会私有化为罗马教会),更是把教会的权柄也绝对化(即圣言与教会具有同等权柄)。其中最大的错误就是将教会的权柄具体落实到了教皇一个人身上。

生命的堕落

以上信仰的偏离,带来实际生命的堕落。因实际高举教会超越基督的话,使得在堕落的路上越走越远。

如以下所记述

至于在乡村的农民,他们的境遇更加悲惨;由于乡村的教堂缺少驻堂的神甫,平信徒只能从到处游荡的托钵修士和卖赎罪券的教士,听到一些似是而非的道理。特别是那些卖赎罪券的教士,随身携带着钱袋,无耻地兜售着:“来赎罪吧!来赎罪吧!从罗马来的新鲜热辣的赎罪券啊!”

彼时的托钵修士已经基本背离了他们的祖先,例如方济各会的创始者圣佛朗西斯(又译圣方济各或圣方济)所显示的生命的状态是为许多人钦佩和羡慕的。不过到了威克里夫的年代,这份生命几乎已经荡然无存,而有的只是为了金钱、肚腹、权利而有的争斗,完全失去了当有的生命见证。

这些巡回英国各地的托钵修士,口头上说自己是苦行者,事实上是贪婪到极点。甚至当英国有些地方上的天主教神甫向这些行乞修士告解的时候,这些行乞的修士,对神甫们因忧伤痛悔而流泪,完全无动于衷;行乞的修士所感到兴趣的,只是向神甫募缘而得的银钱。

大部分修士们堕落至此,一般的中高层神职人员更是堕落。而底层的信众与神甫则是趋于一种无知的状态。因那时教廷已经定规平信徒不可读圣经,即使有圣经也无法阅读,因为那时候只有拉丁文的武加大译本。(注:耶柔米在翻译武加大译本之时,目的就是用当时的通俗拉丁文来翻译使得众人都可以阅读。现在反而武加大译本又有了某种神圣性,甚至一般的信众都不能触碰,真是背离了武加大译本翻译的初衷)

政教的混合

当君士坦丁将基督教国教化后,教会在帝国的身份一下子改变,甚至对皇帝都具有一定的权柄。这样的政教联合发展到了威克里夫的时代,罗马教会更像是一个联合的国家,而教廷则是权利中心。

那时许多的欧洲国家虽然嘴服,但心里不服。

英国的天主教之所以有这么庞大的势力,开始于十三世纪初叶,英国国王约翰违抗了教皇的命令,教皇依诺森三世颁发禁令,终止在英国境内一切的教堂崇拜,同时又开除英王约翰出教会,并下令要废除他的王位。一二一三年五月十五日,英王约翰在四面楚歌的情况下,被迫向教皇屈服,承认从此英王是罗马教皇的臣属,并答允每年将从岁收之内,提取一千马克,捐献给罗马教廷。

不仅是英国,许多国家都是不服,但怯于教廷的广阔的群众基础,实在没有办法。

这就是威克里夫面临的欧洲大环境。

成长与转变

史家对威克里夫的童年都无所深知,因没有留下许多的资料可以查考。

据约翰布姆(John Broome)的记载,威克里夫小时甚有可能在天主教堂或修道院接受初级教育,十六岁时才进牛津大学的皇后学院攻读。

其在牛津大学开始受到一些人的影响,其中最为著名的是牛津大学教授多马布拉窝丁(Thomas Bradwardine)。多马教授敬虔爱主,强调一个人的得救并不是靠自己的行为或者教会的赎罪,而是只靠上主的恩典。

彼时多马的作品传遍欧洲,给罗马很大的压力。而威克里夫就从多马接受了纯正的信仰。

在学期间,威克里夫更是勤读前林肯主教罗伯特格鲁斯特的书籍。此人并非泛泛之辈,而是罗马的高层人士。其在罗马内部查验许多资料,认定某一些教皇是具有敌基督的灵。

威克里夫在读后认为可信度极高,并且作为学者并非是道听途说之人。他开始做一些实地的考证。

他深入到英国各个阶层,包括政界、财经界、文化界、宗教界,去调查罗马有否越轨的、非法的活动,并验证罗马有否保持属天的、纯洁的身份。他发现罗马真的已经腐败堕落、同污合流,沦为一个世俗的社会团体。

那时也是英法交恶的时候,恰逢罗马教廷从意大利迁到法国的亚威农,使得法国对罗马教廷的控制力度加深。

而教廷在法国的日子,选出来的教宗都是法国人。这让欧洲的其他国家极为不服气,英国更是不服气。

在亚威农的教皇照样奢靡腐化,贪婪无度;他们拍卖主教职位,售卖赎罪券,向各国政府和其境内的平信徒抽取重税;以致许多英国人,也认同罗伯特格鲁斯特的说法,称教皇为敌基督。

黑死病与蒙恩

一三四八年,当年威克里夫适为二十四岁。黑死病爆发于英国的道彻斯特。刚开始每天死二三十人,后来死亡数目不断攀升至每日五十左右,在继续恶化到伦敦总共死去十几万人。

因那时的卫生条件较差,医疗水平也不够,黑死病随着各样的因素在欧洲蔓延,总共死亡人数比两次世界大战死去的欧洲人还要多。

威克里夫看到这场黑死病的灾祸之后,惊骇万分。他的故乡约克郡的西莱丁,有三分之二的人倒毙。

威克里夫的生命被震醒了。他阅读圣经后,深信这是上帝对欧洲人的惩罚,因为罗马教会堕落之缘故。

但是

从一三四九至一三五三年,在那漫长的五年间,虽然英国受到了上主严厉的惩罚,幸存的人却没有悔改,许多人没有接受主耶稣的救赎。

威克里夫反而在这几年里深刻的思想圣言,蒙了恩惠。当他与父母分享自己的所得时,父母反而咒骂他,如他自己所言:

假若一个孩子谦卑下来,愿意在灵里贫穷,躲避一切骄傲,和恋慕世界的罪,一心一意地讨上主的喜悦……这个孩子的父母反而会咒骂他,因为他会向其他人见证他的转变,好带领其他人归向神。这个孩子这样作,无形中就得罪了家族里许多有身份有体面的长辈,因为这些道貌岸然的长辈,自认是宗教界的正人君子。他们认为一个小孩子攻击教会的滥权和弊端,完全是无稽的造谣中伤。

威克里夫从那时起便孤独的为主站住,他被预备成为一个先锋,扯开了遮蔽的破布,亮光变开始照进来了。

进一步与罗马对立

罗马的堕落不断被威克里夫看到,他开始撰文攻击罗马的一些罪恶现象。

一三六○年,威克里夫发表强而有力的文章,即《反对那些托钵修士》(Objections to the Friars),他认为这些人的贪婪表现完全影响了福音的广传。

这些堕落的修士本身就不得民心,威克里夫的坚决更是让罗马素手无策,又加上威克里夫拿了牛津大学的硕士学位,就更加增加了威克里夫言语的分量。

一三六五年,威克里夫出任新坎特布理教堂的教堂委员。

那时,英国法国刚刚打了一仗,英国在新一轮的英法战争中击败了法国,并在克雷西战役中取得了辉煌的胜利。英国那时觉察到奉献给教廷的钱被用于法国的军队支出,这惹恼了英国人。

威克里夫也参加了国会议会,而且许多的议员发言常常引用威克里夫的话语,可知那是威克里夫在议员中已经有一些地位。

一三六七年,英国的罗马教会决定对始作俑者威克里夫进行惩处,褫夺了他在新坎特布理教堂教堂委员的职位。威克里夫虽直接向教皇申诉,终告无效;在教廷的眼目中,威克里夫是在兴风作浪,损害了教廷在英国的利益。威克里夫虽然失去了在教堂服事的职位,却赢得了英国国民的爱戴。英国人看到他是为了争取英国的合法利益和尊严,才丧失了个人的地位和尊严。

这些并没有打击到威克里夫,反而在一段时间内,他拿到了许多的学位,包括

一三六九年他获得神学学位 一三七一年,他被牛津大学评定为当代神学方面的顶尖人物 一三七二年他又获牛津大学颁发神学博士学位

威克里夫的作品和发言越来越具有权威性。

英国为了自身的国家利益,派出谈判团去亚威农与教廷谈判,但宣告失败。

第二次则又派团去荷兰的布鲁格斯谈判,结果教廷收买了英国的谈判团团长宾格主教。此次谈判,威克里夫也作为一员,他看到教廷做事与世界无异,各种卑鄙的行径都会使用。这两年的谈判虽是无用,但却帮助威克里夫看清了彼时的罗马教廷的黑暗。

这时,威克里夫已经完全站在教廷的对立面。在英国他被视为民族英雄,在罗马则被视为眼中钉肉中刺。

四面受敌

在约翰福克斯的《殉道史》一书中是如此描述当时威克里夫的处境的:

威克里夫的披露真相,引起了轩然大波。首先是神职人员和托钵修士,为了自己的肚腹,和钱袋的利益,开始暴怒、疯狂,他们如空群而出的黄蜂,螫遍威克里夫身上各处。

而大主教西门索德柏立,则更是因为自己的利益而剥夺了威克里夫在牛津的教职。

威克里夫所指出的,正式罗马需要面对的。威氏指出每个人都可以直接与上主建立关系,不需要通过教会。所有的权柄都是来自于上主,包括教会的权柄,一个教会若所言所行越过了圣言的记录,则必然会失去上主所赐的权柄。(注:吾不希望阅读此文者误会笔者反对教会的权柄,教会的权柄的有效性在于教会遵圣经而行。如果一个教会是遵圣言而行的,委身的圣徒是要学习顺服教会权柄的。因为现今新教系统背景的教会已经落入到几乎无教会权柄观念的地步,这又是另外一个极端)

威克里夫的话正中罗马的下怀,因为当时的罗马在民众心中是缺乏见证,毫无民心可言。

一三七七年五月二十二日,教皇所颁布的三道训令送达英国。

这些训令都是要求英国处理威克里夫并不要传播威克里夫的教训。

一三七七年二月十九日,伦敦的主教威廉库特涅,为了博取教皇的欢心,已经在圣保罗教堂传讯了威克里夫。

但当时有两位权重的人士帮助保护了威克里夫,其中一位就是他的监护人干特的约翰。

威克里夫虽然蒙了拯救,但他深知不能将自己的负担放置在政治人物身上,因他经过了这许多事情后,知道政治界的黑暗。(事实证明他是对的,因为在后来关于圣餐的争论中,这位干特的约翰就站在了威克里夫的对立面。)

那时,罗马紧逼英国要处理威克里夫,将他除尽而后快。但人的生命都在上主的手里。

罗马自身闹了笑话,之前我们说到教廷迁到了法国的亚威农。后来在一次教宗选举的过程中,在意大利选出了一位非法国的教宗。而那群红衣主教到了法国后说,那次选举是被逼的所以无效,又选了一位法国的教宗。如此历史上就同时出现了两位教宗,相互攻击,相互绝罚,这真是一件可悲之事。(史称为教宗大分裂)

恰是这件事,给了威克里夫有喘息的机会,罗马压根没有心思再去对付威克里夫。威氏在喘息中更是确定罗马的偏离甚至背道,因为她加添了许多私货(指传统、各种非正意的解释等)

几乎至死

一三八一年,英国出现了一次农民革命,但是这场革命运动为期甚短,起因是农民普遍反对政府收取人头税。

而就是这场运动,被诬陷为威克里夫领导。但控告者并没有证据,反而跟随威克里夫的人越来越多。

对方继续加大力度攻击威克里夫和威氏的跟随者,并且正告威氏及其跟随者若不悔改归正,则必然采取严厉措施

开会时,校长当众在一份文书上盖上牛津大学的印章,发出一项郑重的通告,不许可任何人与威克里夫的同党或同路人发生关系;若有违抗者,将处以重刑。至于对威克里夫本人,牛津大学威胁说,要把他革除出教会,并送进监牢;通告并对所有执迷不悟者作出警告,限他们在三天之内,依教规悔改归正,否则,要受到严正的惩处。

威氏在接到通告后,绕过了罗马直接向国王申辩,这一次干特的约翰却劝其要顺从罗马。

威克里夫在英国政治圈子里的关系逐步淡化,他知道未重生的人是不可以与之推心置腹的;可喜的是,他的灵性影响力扩展得很快,甚至深入到英国的穷乡僻壤。

也由于年龄增大,常年在被攻击和压力中,威氏第一中风了。那些托钵修士希望在威氏离世前收回自己的教训。

这些敌对威克里夫的人,都存有一种侥幸心理,希望威克里夫在逝世之前,愿意收回并撤销他已往宣扬的信仰。

四个修会的代表,包括方济会、道明会、卡尔蒙会,奥古斯丁会。都去到威氏的床榻边,劝其收回自己的教训,并悔改。

威氏虽然脱着病体,却大义凌然,严肃的说

“我此次生病,不会死去,我要活过来宣布所有托钵修会的罪行。我必不至死,仍要存活,并要传扬耶和华的作为。”

这一次生病,他真的没有死去,而是活了过来。在接下来仅有的几年人生中,他的注意力已经在最重要的东西上:上主的圣言。他要翻译圣经为英文,让一般的老百姓都可以读,让圣言自己说话。这才是破除罗马错误教训的最可行的途径。

翻译圣经为英文

地上的罗马教皇的声音绝不是神的话语;只有圣经才是神的话语。

一三八一年开始,威克里夫从公众的视野中消失,退回自己的教区路特茅斯。一方面他极其细心地和满有爱心地牧养群羊;而他在教堂的讲道更使他成为历史上闻名的布道家之—。另一方面,他在几位同工的帮助下,在不受到外界干预的情况下,完成了英语圣经的翻译工作。整本英语圣经在一三八二年告成。

因为缺乏希伯来文与希腊文的学识,威克里夫是从耶柔米的武加大拉丁译本翻译为英文的。但此本英文圣经,已经足够用来照亮一切的灵性阴霾。

罗马听到其居然将武加大译本翻译为英文,直言其大逆不道,但他却慷慨正义地说:

你们说用英语读圣言是异端行为,因着我将圣言译成人们所熟悉的语言,你们就给我加上持异端邪说者的罪名。你们知否你们所亵渎的是谁?难道你们不知道是圣灵首先将神的话语以各国的方言表达出来吗?

这段话简直振聋发聩!罗马毫无还手之力。

威克里夫主理整本英文圣经的翻译工作。他个人负责翻译整本新约圣经;而威克里夫在牛津大学的同事,尼古拉斯赫福特博士和威克里夫的私人秘书约翰柏斐则负责翻译旧约圣经。

当所有的译经工作完毕,还有一个大工程要做,就是要抄写圣经。那是印刷术在欧洲尚未发明,抄写一本圣经大概需要九个月。

他们还要躲避罗马的搜寻,许多抄本都被罗马收缴毁坏。但是,上主之工作完全突破我们人的认知

经过了六百多年,直至今日,仍有一百七十本威克里夫译的英文圣经手抄本,流传下来。

其实真实的抄本数目我们都无法得知。威克里夫此举的影响乃是撼动天地的,上主必然将其宝座的丰富倾覆在英国的土地上。

罗拉德派

这些威克里夫的门徒,开始时被称为穷祭司,亦有被称为穷传道人的,其后被定名为“罗拉德派”。“罗拉德”这名字,从德国字“罗仑”衍变出来。“罗仑”在德文的原义,就是低声吟唱。

威克里夫和他的伙伴,不仅是翻译圣言,而且自己也传讲圣言。

因为害怕唱诗歌的声音太响亮而招来罗马的人追捕,他们时常在山洞或林间低声吟唱,这是上主给他们的记号,一群世界不配有的人。

我们不清楚彼时到底有多少人被影响成为威克里夫的跟随者,但这数目并不在少数。因当路德的教训传到英国时,有人说英国已经有这样的教训许多年。

这是一群被记录在生命之册上的人。

最后的日子

当威克里夫翻译的圣经开始流传于英国时,罗马教宗传召威克里夫去罗马应讯。

教皇乌尔班六世传令威克里夫到罗马的教廷应讯。

但这时,他又突然中风,便不可能远行去到罗马,便去信一封达罗马教宗。这是一封宣告的信,带着坚定的立场,真挚的情感。(注:书信内容不便摘录于此,请读者自行搜索资料)

他知道自己的日子将尽,就竭尽自己的能力,赶完应尽而未尽的工作。最后在一三八四年的最后一个主日,又一次的中风。

于一三八四年十二月三十一日,他息了劳苦,归回天家。

他的影响不可估量,他虽没有做归正教会的行为,但是他给了最重要的武器,就是那两刃的利剑:上主之圣言。